《惜别》:太宰治笔下的鲁迅

《惜别》:太宰治笔下的鲁迅

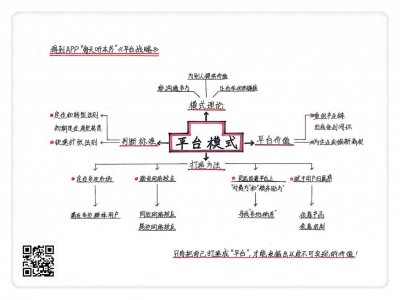

中途岛海战后,日本在太平洋战争中逐渐由劣势走向败亡。1943年11月,日本通过“大东亚共同宣言”,宣布了所谓“共存共荣、独立亲和、文化昂扬、经济繁荣、世界进步贡献”五原则。为加大宣传效果,内阁情报局与文学报国会委托作家们以五原则为主题进行创作,并报销调查往来的路费和打印资料的纸墨消耗。彼时日本物资紧缺、民不聊生,这样的经济诱惑使得申请者众多,为便于选拔,作家们必须提交小说梗概。1944年,太宰治“《惜别》的意图”写作计划入选,开始创作能体现“独立亲和”原则的小说。[1]

《惜别》于抗日战争结束后的1945年9月5日首次刊登在朝日新闻社。这部作品不仅在太宰治的创作中显得非常特别,在整个东亚文学中也是引人注目的。它的特殊性有四个方面:

第一,题材的特殊性,以仙台留学时代的鲁迅为主人公,描写他在日本的经历和感受,借鲁迅之口表达作者所期望的中日关系。

第二,创作动机的特殊性,抗日战争末期,日本战争形势急剧恶化,在各国联合攻击下濒临崩溃,战争情绪陷入疯狂状态,急需在文化宣传上获得认同,具有很强的政治针对性。但另一方面,太宰治本人对鲁迅具有浓厚的兴趣,早就想写一本关于鲁迅的小说。

第三,作者与人物关系的特殊性,善于表现颓废、自卑形象的太宰治与战士性格的鲁迅之间有很大落差,以及并未接触过鲁迅本人的太宰治笔下的“鲁迅”与真实鲁迅之间的隔阂。

第四,文化特殊性,太宰治一方面赞美鲁迅,希望中国读者有亲和感,另一方面又要赞美日本文化,希望中国读者认同其政治目的。

由于太过复杂的特殊性,《惜别》就像先天畸形的婴儿,诞生之后遭到了严厉的批评。例如,竹内好在日本鲁迅研究领域具有很强的权威,[2]“他所著《鲁迅》中描绘出的苦恼于政治与文学之对立的鲁迅形象,在日本的读书界传播开来,并驱逐了太宰治在《惜别》中描绘的笑容满面、人情味儿十足、富于个性的鲁迅形象。”[3]《惜别》甚至没有被收入筑摩书房1977年出版的《太宰治全集》。[4]还有一个重要原因是,日本文学有“物哀”的传统,[5]政治目的过强的文学是流于庸俗的,很难被认为是充满美感的作品。

即使太宰治在小说中说:“年轻时代的周先生的确是一个真诚的、真正的好人。”[6]并且主人公“我”是一个对鲁迅十分敬仰、友善的同学形象,以示对中国的亲和,但由于其鲁迅形象与现实中的鲁迅大相径庭,中国读者普遍觉得太宰治的理解过于浅薄。

《惜别》的文学价值也不是很高。“小说中的鲁迅既有真实的鲁迅的影子,又有太宰治本人的影子,然而二者并没有能够完美地融合,导致人物形象存在一种分裂感。《惜别》是伪装成人物传记的小说。这种设定固然为‘私人性要素’的融入创造了空间,但是也同时受到两种体裁的限制。”[7]但就史学方面而言,我认为“太宰鲁迅”恰恰因为复杂而有典型意义。

“鲁迅”是日本的政治宣传

1943年11月,日本召开了大东亚会议,名义上是为实现“共存共荣”,实际却是日本为达到侵略亚洲的目的自导自演的一场闹剧,《大东亚共同宣言》也只是为粉饰其野心而炮制的一纸空言。该宣言号召“大东亚共荣圈”以日本为中心,集中了中国国民政府(汪精卫政权)、泰国、满洲、菲律宾、缅甸等六国代表,公布了东条英机首相赢得大东亚战争、建设大东亚共荣圈这一基本见解。会议最后全票通过了《大东亚共同宣言》:“美英为了自己国家的繁荣,压迫其他国家和民族,特别是对于大东亚进行贪得无厌的侵略和榨取,以至于从根本上破坏了大东亚安定的基础。大东亚战争发生的原因即在于此。大东亚各国协同一致从美英的桎梏中解放出来,保全其自存自卫,期待着以上述纲领为基础建设大东亚,进而确立世界和平。”[8]

在这个背景下进行创作的太宰治,自然会赋予鲁迅诸多亲近日本的特征,以体现大东亚亲睦共荣的思想。“从这一层面上来看,无论太宰治真正的创作目的是什么,《惜别》已经从事实上构成了对日本侵略战争的协助。”[9]

比如,小说中的鲁迅谈及初到日本的感受,赞不绝口:

日本!这就是日本!想到自己即将能够在这个先进国家钻研新学问,从未体验过的、难以言表的温暖的喜悦涌上心头,甚至去德国的愿望之类的都消失净尽,我想,确确实实,那种不可思议的解放般的喜悦在我今后的人生中,除了支那完成重建的日子之外,恐怕不会再体验到了。

我上了开往新桥的火车,抬眼窗外,直觉到世界任何地方都没有的日本独特的清洁感。……那种井然而又紧张的气氛,在支那是全然看不到的。每当清晨在东京街头散步,看到家家户户的女人们头上顶着崭新的白毛巾、扎着袖口忙忙碌碌地用掸子掸纸拉门的样子,觉得那沐浴着朝阳、可爱、紧张的姿态才是日本的象征,甚至觉得突然间理解了神国的精神本质。……无论在哪儿,你都找不到倦怠的身影。我心中高喊着:来日本真好,由于兴奋,我坐都坐不住,尽管车上有许多空座,但从横滨到新桥的一个小时,我几乎一直是站着的。

到了东京,在前辈留学生的关照下找到了住处,而后我去了上野公园、浅草公园、芝公园……帝国图书馆,简直忘我一般,我带着像你所说的那种初到仙台般的兴奋,不,恐怕是那十倍的欢天喜地之情,尽情地逛遍了整个东京。[10]

这里对日本风物观察之细致,很难让人相信这是一个初来乍到的外国学生看到的,而且是在快速行进的火车上。话语中洋溢着的兴奋极尽夸张,为国家前途感到担忧的青年很难有这样的心情。小说中的鲁迅还十分熟悉宣长、笃胤、水户派等日本的国学,以及攘夷论精神在明治维新中的重要性。[11]这也体现出太宰治宣传自己民族文化的愿望。

“去日本留学,绝非仰慕日本固有的国风,说到底应该学习的还是西方文明,只因为日本已经成功地将西洋文明去粗取精,并归为己用,所以才不特意远赴西洋学习,而是通过在邻国日本学习……”。[12]此处可看作太宰治对鲁迅《拿来主义》的理解和化用,同时也是借此赞美日本的先进。

《惜别》还将仙台细致地描绘成了一个繁华、优美的城市:

而那时的仙台,已经将近有十万人口,电灯之类的东西也早在十年前甲午战争的时候就有了。……还有像“仙台座”这样的轻轻松松就能容纳一千四五百人的气派辉煌的大剧场。到了正月或者盂兰会这样盛大的节日,最有人气最出色的演员会在大剧场演出,当然门票也是很贵的。除了正月或盂兰会以外,仙台一年活动不断,像浪花节呀、魔术表演呀,还可以看无声电影等等。

……东一藩巷晚上的热闹是十分特别的,演出一般要进行到晚上十一点左右,在松岛座的前面一般都插着旗帜,十分威武,而且一般还都挂着五六个让人不由得止步的十分刺眼的招牌……总之,东京有而仙台没有的东西,恐怕也只有市内铁轨吧。仙台既有大商场、面包厂、糕点店……间连着间、店连着店,家家都挂着装饰灯,呈现出让人感觉不到是夜晚的花街的趣味。[13]

但实际上,太宰治并不熟悉仙台,他花费很多时间翻阅大量当地报纸,以求了解四十多年前仙台的风物人情。太宰治希望发掘日本在外乡人眼里是什么景象,描写留学生的认识与感受,实质上是为了向中国展示日本的美好之处。

为了体现《大东亚共同宣言》的精神,太宰治在描写幻灯片事件时,完全背离了真实情况,这也印证了这部作品从写作动机上就不可能被中国读者所接受。鲁迅在《藤野先生》中是这样描述幻灯片事件的:

第二年添教霉菌学,细菌的形状是全用电影来显示的,一段落已完而还没有到下课的时候,便影几片时事的片子,自然都是日本战胜俄国的情形。但偏有中国人夹在里边:给俄国人做侦探,被日本军捕获,要枪毙了,围着看的也是一群中国人;在讲堂里的还有一个我。

“万岁!”他们都拍掌欢呼起来。

这种欢呼,是每看一片都有的,但在我,这一声却特别听得刺耳。此后回到中国来,我看见那些闲看枪毙犯人的人们,他们也何尝不酒醉似的喝彩,——呜呼,无法可想![14]

但在太宰治笔下,却变成鲁迅跑出教室说:“友邦日本在举国勇敢作战,他们却充当其敌国的侦探”,[15]将鲁迅写成一个痛心于中国人不帮“友邦日本”打仗、到处呼喊“东洋一家”的人,实在是歪曲历史。

“鲁迅”是太宰治自身的投影

《大东亚共同宣言》小说化的设想提出后,获得了极大关注。日本文学报国会从众多报名者中筛选出六名作家,太宰治就是其中之一,而最终实际完成创作的只有小说部门的太宰治和话剧戏曲部门的森本薰两人。在《惜别》后记中,太宰治也明确表明,即使没有受到报国会邀请也会写这部小说。当时正值战争状态,在混乱艰苦的情况下,太宰治不到两个月就完成了创作,足见其巨大的创作热情。这种热情的直接体现就是,在这部理应充满“政治性”的作品中,太宰治加入了大量的“私人性”。

小说中最符合太宰治现实身份的,就是开篇那个让老医生“由始至终都很不愉快”的新闻记者。太宰治将记者塑造成轻薄无礼、惹人讨厌的形象,也许体现出对自己不得不服从政治的厌恶感。

因为所写人物是著名文学家,太宰治也自知小说背负的政治因素太多,所以他在故事开头努力为“私人性”留出空间。

首先,使用“老医生”第一人称回忆录的形式,拉开了作者本身和故事的距离,手记中出现的观点不能直接与作者本人挂钩,只能归结到“老医生”这一虚构人物身上,这一便利使作者能借人物之口表达自己的真实想法。

其次,小说中明确表示手记只是对旧友的追忆,与政治没有太大关系,并且专门强调老医生的记忆很不清楚:“何况那已经是四十年前的事了,我的愚凡的印象也已经有些模糊了,即便我决心如实地描绘恩师和旧友,也未免有些底气不足。”[16]这一前提为小说免于受学术和史实的过多约束提供了余地。

《惜别》最重要的创作动因是太宰治表达自我的欲望,文学报国会提供的经济支持只是给了他完成作品的物质条件。“《惜别》中的鲁迅形象与太宰治本人相当接近,有些描写基本可以看作是作者的自画像。……但这一结果的产生,笔者并不认为是太宰治对鲁迅的理解不足。恰恰相反,太宰治阅读了大量相关资料,可以说是对鲁迅有相当深刻的理解。创作出如此‘太宰式’的鲁迅形象,笔者认为这是太宰治在战争状况下假借人物之口抒发自我的一种手段。”[17]

比如,小说中的鲁迅,有一种眼望着革命能源之地的东京、自己却不能亲身实践的焦虑感,以至于一有时间就跑到东京去,这其实是太宰治本人左翼运动体验的投影。“自己总也是清国留学生,说起来还曾经怀有被特别选拔的自豪感。但是被选拔的秀才太多了,他们徘徊在东京的大街小巷,所以我不能不有一种格格不入的感觉。”[18]这与其说是鲁迅的感受,不如说是从家乡“津轻”前往繁华都市“东京”游学的“乡村秀才”太宰治自己的感慨。

太宰治推测和想象的人情味“鲁迅”

太宰治写鲁迅,面临着时间和空间的双重隔膜,难免有“隔靴搔痒”之嫌。他从未到过中国,没有直观感受,理解不深,把握人物会粗砺一些。比如,他描写中国名胜西湖,只能将极为相似的松岛作为参考,那种并不了解却想显得很熟悉的感觉,读起来总让人觉得尴尬又别扭。

但太宰治的“无知”也有优势。“就对中国的了解而言,与曾经留学中国、懂汉语、以中国研究为职业的学者竹内好相比,太宰治是个门外汉。不过,这并不意味着太宰的中国观、鲁迅观在价值层面上一定处于竹内好之下。职业化的‘习以为常’可能造成偏见与钝感,太宰治则保持了更为纯粹的观照,表现出另一种敏感与真实性。”[19]“太宰鲁迅”的价值正在于其敏锐的洞察力和充沛的想象力之文学家视角。

太宰治并不预设鲁迅是一个伟人,而是发掘他作为一个普通青年的自然心理变化,将鲁迅本人着墨不多的事件尽可能合理、详细地还原出当时的过程。幻灯片事件直到《惜别》快结束时才出现,可以说之前六万字都是在铺垫、解释鲁迅“弃医从文”的原因,难得的是,这种解释具有相当的合理性,对于我们有重要的启发作用。

太宰治为写《惜别》下了很大的资料工夫,因此这部小说与《藤野先生》构成了奇特的关系(尤其是对幻灯片事件、泄题事件具体经过的推测还原),“是在用另一种方式接近鲁迅的复杂性”。[20]《藤野先生》中鲁迅看完幻灯片后说:“但在那时那地,我的意见却变化了。”[21]这很容易让人觉得他是一怒冲冠、突然改变的。但太宰治敏锐地察觉到,鲁迅的屈辱感并不是在某一刹那突然爆发,而是在之前很久就像暗河一样涌动,最终流出地表。太宰治想要描绘的,是一个籍籍无名、尚未走上文艺道路、有强烈爱国情怀的普通青年,如何在外界不断的刺激中逐渐改变了自己的人生方向。

在人物性格塑造方面,太宰治也根据已有的资料做了一些丰富。比如《藤野先生》中有一个情节:

“你看,你将这条血管移了一点位置了。——自然,这样一移,的确比较的好看些,然而解剖图不是美术,实物是那么样的,我们没法改换它。现在我给你改好了,以后你要全照着黑板上那样的画。”

但是我还不服气,口头答应着,心里却想道:——“图还是我画的不错;至于实在的情形,我心里自然记得的。”[22]

鲁迅在这里表现出了对美术浓厚的兴趣,以至于为了图画的优美而宁肯不顾解剖图的科学性,也许这是弃医从文的一个伏笔:鲁迅不愿受细枝末节的拘束,倾向于坚持自己的立场,所以具有斗争精神和雄辩色彩的社会改革对他有更大的吸引力。但太宰治敏锐地观察到了那个无的部分:一个对艺术有这样热情的人,却对音乐丝毫不感兴趣。于是作者就写了鲁迅唱歌一事:

迷朦中传来一阵悠远的歌声,侧耳细听,是那时的一首小学校园歌曲,叫《云之歌》。……

听着这歌声,我不禁哑然失笑,也说不上是跑调了还是怎么的,总之,实在是糟糕。唱歌的并不是小孩,而是一个有着副怪里怪气公鸭嗓子的大人。那真是一种令人吃惊的歌声。我上小学时唱歌也很差劲儿,能唱好的只有《君之代》这首歌。不过,同刚才那位令人吃惊的家伙比起来,我想自己唱的或许还要好一些。我默默地听着,而那家伙却愈加旁若无人、肆无忌惮起来,一遍又一遍反反复复唱着这首《云之歌》。也许那唱歌的人早就知道自己唱得不好,为此很苦恼,才在这远离人烟的山里悄悄地练习唱歌吧。[23]

太宰治在这里对鲁迅五音不全的描写具有一定的合理性,也使得人物性格更加有生动,多面,有人情味。

小说还写道:“周先生一换上旅馆的棉和服,简直就像商家的少爷一样俊雅。”“鲁迅在东京住处身着和服套装端坐于榻榻米上的照片,现在很容易看到,但是创作《惜别》时的太宰治大概没有这个机会。所以,‘像商家的少爷一样俊雅’的身着棉和服的鲁迅,也是来自太宰治卓越想像力的逼真的描写。”[24]

不仅是鲁迅作为中国著名文学家、革命家的身份对太宰治有吸引力,藤野先生在自己赠给鲁迅的小像上所题的“惜别”二字,对太宰治也有特别的意义。太宰治自杀前留下的未完成的遗作,题目就叫《Goodbye》。对人生抱持悲观态度的他认为,人生就是一场又一场的“惜别”,最终,所有人都会彻底地告别这个世界。

从这个意义上讲,说太宰治是为“惜别”这二字着迷,恐怕也不为过。鲁迅与藤野先生告别后,竟真的再没有机会见过。直至后来鲁迅弄丢了解剖学的笔记,二人之间唯一的联系就是那张题有“惜别”的小像。“惜别”成了永别,成了唯一的纪念,在多愁善感的太宰治眼里,如同酒精一样让他迷醉。因这二字觉得鲁迅与自己有非凡的缘分,于是抱着极大的热情了解鲁迅、写作鲁迅,未尝不是太宰治对自己脆弱心灵的安抚。当他看到鲁迅选择成为一位意志刚强的战士,他以憧憬、羡慕的笔调,去想象这个战士在迷茫痛苦中拨云见日的过程。只是,他只能目送心中的鲁迅远去,而自己最终淹没在洪流中。

原载于“何初”公众号第五期文章。

ccccccc/3sofln5hf1i style >

[1]徐利.“近代的超克”与“大东亚亲和”的幻灭——太宰治《惜别》中的“弃医从文”叙事再探[J].中国比较文学,2022(04):195-209.

[2]竹内好(1908-1977),日本文学评论家、中国文学研究家。毕业于东京大学中国文学科,后作为自由职业者专门从事著述活动。著有《竹内好全集》17卷、《鲁迅》、《中国的近代与日本的近代》、《现代中国论》、《中国革命的思想》、《新编鲁迅杂记》等,由其著述的鲁迅被称为“竹内鲁迅”,对日本学界产生过重大影响。

[3]藤井省三:《青春文学名著中的鲁迅(序一)》,《惜别》,第7页。

[4]详见董炳月:《姗姗来迟的“太宰鲁迅”(序二)》,《惜别》,第12页。

[5] 日本文学中的“物哀”,日文写作“もののあはれ”,是由“物(もの)”与“哀(あはれ)”两个词素结合构成,是一个偏正词组。“哀”最基本的意思是表示感动,它与汉语中表示悲痛、可怜、悲哀含义的“哀”有所不同。据《和歌大辞典》的解释,“哀”的情感内容一般包括赞叹、感动、亲爱、同情、共感、爱惜、哀伤等,在该词尚未专指特定感情之前,它用于指由身体深处涌现而出的多种情感。“物哀”简言之,是对客观存在的万事万物的感怀。——雷芳. 日本“物哀”美学范畴史论[D].南京师范大学,2017.

[6]太宰治:《惜别》,第4页。

[7]王琳:《<惜别>及其相关作品——以太宰治的私人性要素为中心》,硕士学位论文,吉林大学日语语言文学系,2014年,“中文摘要”第3页。

[8]川村凑、董炳月:《<惜别>论——“大东亚之和睦”的幻影》,载《鲁迅研究月刊》2004年第7期,第61页。

[9]王琳:《<惜别>及其相关作品》,“中文摘要”第2页。

[10]太宰治:《惜别》,第40-41页。

[11]太宰治:《惜别》,第110页。

[12]太宰治:《惜别》,第39页。

[13]太宰治:《惜别》,第9-11页。

[14]鲁迅:《藤野先生》,载《朝花夕拾》人民文学出版社1973版,第66页。

[15]太宰治:《惜别》,第124页。

[16]太宰治:《惜别》,第7页。

[17]王琳:《<惜别>及其相关作品》,“中文摘要”第3页。

[18]太宰治:《惜别》,第41-42页。

[19]董炳月:《姗姗来迟的“太宰鲁迅”(序二)》,《惜别》,第13-14页。

[20]董炳月:《姗姗来迟的“太宰鲁迅”(序二)》,《惜别》,第13页。

[21]鲁迅:《藤野先生》,《朝花夕拾》,第66页。

[22]鲁迅:《藤野先生》,《朝花夕拾》,第64页。

[23]太宰治:《惜别》,第17-18页。

[24]藤井省三:《青春文学名著中的鲁迅(序一)》,《惜别》,第2页。